Foram algumas semanas, entre descompassos, problemas de ordens diversas e a angústia de já não saber o que dizer em um texto. Um longo hiato, até que uma ideia simples nos ocorreu: por que não falar do Los Hermanos, uma banda que nos é tão completamente íntima?

O grupo carioca é, com sobras, um dos raros momentos musicais de unanimidade nesta confraria etílico-jornalistica. Não tardou para que, pensando neles, voltássemos à tona com escritos que nos aconteceram bem antes de fecharmos este texto final, resenhando cada um dos quatro discos de estúdio lançados nos dez anos de atividade da banda.

Agora, é começar do começo.

LOS HERMANOS – 1999

Calçando as sandálias da humildade como fã de primeira viagem dos hermanos, leguei aos colegas de sociedade, apreciadores de longa data da banda, a tarefa de escrever sobre os discos de maior prestígio do grupo, ao passo que me incubi de falar sobre o que me parece ser o “patinho feio” da discografia. O termo se torna ainda mais adequado considerado o caráter de injustiça que vejo sobre o primeiro trabalho de Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba: o álbum ‘Los Hermanos’, de 1999.

Como disse no início, minha relação com Los Hermanos é recente. Enquanto a maioria das pessoas que conheço tiveram a adolescência marcada pelo grupo, o que me recordo dessa fase eram piadas ou deboches com a banda. Lembro claramente de memes que desqualificavam a sonoridade dos hermanos, o que resultou em Anna Júlia por muitos anos ser meu único conhecimento da discografia.

Veja só! O maior hit da carreira dos hermanos está justamente ali no escanteado álbum de estreia. É simbólico este fato. De certa forma, é algo que se estende ao conjunto das 14 faixas inaugurais do grupo carioca: a presença de tesouros escondidos em meio a composições que, admito, podem ser bastante esquecíveis.

Enquanto os grandes louros ficaram para Anna Júlia, penso que há outras músicas extremamente dignas de maior apreço. Não que Anna Júlia não tenha seu mérito – uma canção regravada com os acordes de guitarra de George Harrison acompanhando vocais de Jim Capaldi jamais poderia ser taxada como “superestimada” ou algo do tipo -, longe disso. No entanto, o que pode explicar o destaque isolado do hit em meio ao restante do trabalho é exatamente sua singularidade em relação às demais faixas.

Claro, naturalmente o disco inicial de uma banda é ainda uma tentativa de se encontrar, de entender o potencial e a sintonia do grupo musicalmente, ao mesmo tempo que também existe um desejo latente por se fazer ouvido (literal e figurativamente).

No caso de Los Hermanos, a aposta se concentrou nas composições de Marcelo Camelo, 12 ao todo. Tematicamente, prevaleceu aquilo que consagraria a trajetetória dos hermanos: o amor – ou, melhor dizendo, a falta dele.

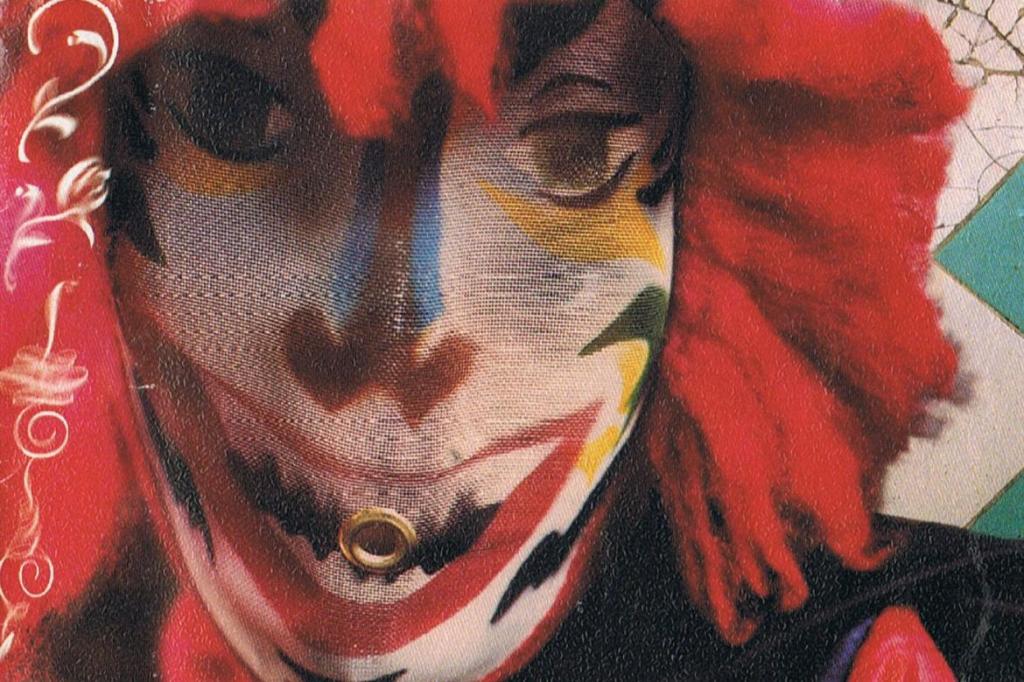

Em geral, o que se encontra no álbum é uma barulhenta coletânea de gritos por vezes até esganiçados de um eu lírico frustrado, lamentoso, com saudade e desprezo de um romance passado, ou nunca concretizado, ou mesmo ambos. O sentimento é traduzido em som graças a percussões aceleradas e guitarras estridentes, que dão forma a um verdadeiro “rock carnavalesco”.

Concluo, então, que a grande falha do álbum está em sua repetitividade. Isso cria um certo cansaço que só não predomina na impressão final por causa de inspiradas variações rítmicas dentro de músicas específicas como Aline e também de experimentações instrumentais como a introdução de Outro Alguém, além, é claro, dos vocais inconfundíveis de Rodrigo Amarante que já dava pistas de suas melhores virtudes em Onze Dias e Quem Sabe, únicas composições dele no disco – e duas das melhores canções.

Vale ainda o destaque positivo para Pierrot, minha música favorita deste trabalho, e a lamentação de a única colaboração na carreira do grupo ser com o terrível Roger Rocha Moreira na pouco inspirada Bárbara, que encerra o álbum.

No fim das contas, fica um trabalho que pode ser visto como um bom disco, mas que acaba pagando o preço de ser a primeira obra de uma banda que sempre esteve em constante ascensão, e que já sinalizava esse potencial em sua estreia.

POR: Leonardo Alves

BLOCO DO EU SOZINHO – 2001

Antes de qualquer coisa, é preciso que se registre: existem dois Los Hermanos. O primeiro grupo é oriundo da cena alternativa do Rio de Janeiro, no fim dos anos 90, em cuja expertise – que os diferenciou dos demais conjuntos da cena – havia as letras ora raivosas; ora demasiado sentimentais, como que sambas-canção a 150 bpm. Uma mescla curiosa e eficaz de hardcore com marchinhas de Carnaval.

Tal combinação, apesar de agradar e destacar os rapazes – àquela altura, cinco rapazes, mais precisamente – no microcosmo indie carioca, não surtiu efeito no grande público. Pode-se dizer que nenhuma das canções neste estilo, lançadas no primeiro álbum homônimo, aconteceu.

A onipresente, naqueles idos, e, talvez, a mais popular música brasileira dos últimos trinta anos, Anna Júlia, é quem ganhou o coração dos ouvintes, de Norte a Sul, em seu frescor de neo-jovem guarda, com DNA beatle. Primavera, compartilhando o espectro de balada romântica, veio para suceder a canção no hit parade nacional, mas não obteve o mesmo impacto.

O novo milênio chegou com Hermanos em trios elétricos, vaquejadas, quermesses e gincanas escolares. Eram os popstars menos conhecidos de então. Não estavam na capa do próprio disco – aliás, nunca estiveram na capa de quaisquer discos por eles lançados – e, mesmo no clipe de Anna Júlia, a estrela era uma jovem e radiante Mariana Ximenes. Um sucesso um tanto às avessas, que gerou uma constrangedora capa da revista Capricho, na qual a banda reivindicava ser muito mais do que a artífice de um hit só.

Todas as evidências apontavam para o réquiem do grupo. Mesmo que eles não acabassem. O show business à época não costumava ser muito gentil com fenômenos musicais altivos, que, por um acaso, quisessem se distanciar das armadilhas tramadas por empresários e produtores à procura de cifras nababescas. Sobretudo em um caso de sucesso tão instantâneo – e raro – na música nacional.

Não há como negar que a banda acabou ali mesmo. No mainstream, pelo menos. Corta para 2001. Surge, então, o segundo Los Hermanos. Barbas volumosas, postura blasé e doses significativas de indiferença em entrevistas. Esta postura não surge do acaso, ou da suposta – e, até hoje, reafirmada, antipatia dos músicos. No começo daquele ano, estava sendo gestado o “Bloco do Eu Sozinho”, obra que motiva esta quase-resenha. Nada neste trabalho se parecia com os rocks frenéticos do álbum anterior, para a sorte de muitos – eu, dentre eles. Para desespero da gravadora, também não havia nada avassalador como Anna Júlia.

Aqui e ali, se entrecruzam histórias, de modo quase arquetípico, no processo que se segue ao estrelato, ou ao ocaso, de figuras do mundo musical. Se em vez de delinear o percurso comum à mitologia dos heróis, Joseph Campbell, em seu best-seller A Jornada do Herói, o fizesse mapeando reincidências do meio musical, a queda de braço entre bandas e gravadoras, posteriormente ao trabalho de imenso sucesso comercial, constaria como um dos mais batidos processos de desenvolvimento narrativo.

Bloco do Eu Sozinho, enfim, saiu, entre rusgas e antipatias, no primeiro semestre do ano em que Silvio Santos foi sequestrado, as Torres Gêmeas caíram e a novela O Clone estreou. Digo: é o melhor disco dos Los Hermanos. Em cada uma das faixas, constavam as características que fariam de Marcelo Camelo, Rodrigo Barba, Bruno Medina e Rodrigo Amarante antiestrelas, se assim pudermos chamá-los

Enquanto produtores nada visionários e a última moda do mainstream, por meio da MTV, ditavam o ordenamento sonoro, senão visual, do que se chamava rock brasileiro, os Hermanos olhavam para trás, para dar dois passos adiante. Bloco do Eu Sozinho, por exemplo, é o título de uma semiobscura canção do Marcos Valle, nos anos 1960. Camelo e Amarante, mesmo sob a quadratura um tanto castradora de uma banda de rock, nunca tiveram apenas o gênero em seus horizontes.

A primeira faixa, Todo Carnaval tem Seu Fim, é um recado: saem a galhofa, os metais em fanfarra, os nomes de garotas, as desilusões, tantas, e todo o clima de euforia pós-púbere. Agora é pra valer. Acabou o carnaval.

A música tem um refrão fraco, apesar de a letra conceber boas rimas, sendo competente o bastante como carta de intenções. Não à toa, foi escolhida como primeiro single. Ganhou um clipe meio tosco na MTV e não se tornou um sucesso, apesar de ser muito querida pelos fãs. Ah, o riff é quase o mesmo de London Calling, do Clash.

Carnaval… não só antecipa o clima do disco, como o aspecto estético onipresente nesta nova fase. Os Los Hermanos adotaram, portanto, um som que, em princípio, teria tudo para não dar certo: digamos que Weezer com harmonias tradicionais do samba. Pode-se dizer que a liga derivada desta junção definiu um novo status sonoro para a MPB.

Caetano Veloso – o surfista de zeitgeist – pegou, claro, uma carona no som e concebeu sua trilogia musical de transambas, em Cê, Zii e Zie e Abraçaço. Cícero, com o seu Canções de Apartamento, é um dos filhos pródigos dessa leve, que gerou, não nos esqueçamos, um sem-número de clones mal sucedidos do quarteto de barbados.

As letras do Camelo evoluíram e chamaram atenção, em certo momento, valendo a comparação de alguns críticos com Chico Buarque. Naquele momento, este paralelo já seria presunçoso. Quase 25 anos depois, não poderia estar mais equivocado.

Amarante, que, mesmo com duas canções no primeiro disco, ainda não havia dito muito a que vinha, enfim, reluziu. Trocou o pandeiro e a flauta doce dos primeiros shows por uma guitarra afiada, de som muito próprio. Se Quem Sabe e Onze Dias pareciam deslocadas, sem anunciar um compositor sequer próspero, as incertezas sobre a sua presença cessaram.

A Flor e Retrato pra Iaiá o expuseram já como um gracioso autor de canções pop. Um pop bem à sua maneira, diga-se. Cheir Antoine é, inclusive, uma antecipação do gosto cosmopolita do artista, com letra bem-humorada e nonsense, meio em francês, meio em português.

Destacar cada uma das canções, em particular, retiraria um tanto do espaço dos demais colegas. Em tom pessoal, digo que este disco retrata, simbolicamente, a etapa de transição da minha infância para a fase que chamamos de adolescência. Uma fagulha especial, que ganharia novos significados, conforme eu fui entendendo do que se tratavam algumas emoções descritas nas letras.

Destaco Casa Pré-Fabricada, a mais Weezer das canções deste trabalho, a letra esperta de Cadê teu Suin?, a visceralidade de Sentimental – a cada nova geração, um sucesso ainda maior –, Veja Bem Meu Bem, que aprendi a gostar tardiamente, só na pandemia, e Adeus Você, a música que, presumo, gostei no Bloco desde sempre. O quarteto de cordas, no final, é arrasador.

Bloco do Eu Sozinho não vendeu quase nada. A crítica o elogiou; uma indicação para o Grammy Latino o escolheu para concorrer na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Já havia pistas de sua sina, desde ali, como um álbum cult, coisa que veio a acontecer, de fato.

A tradição de discos clássicos, com possível sobrevida ao longo dos anos, foi se esvaindo a cada nova década, na música brasileira. Nos anos 2000, são raros os trabalhos merecedores de constar nesta prateleira. Se pudermos catalogá-los, teremos de falar do Bloco, como estou fazendo agora, exatos 23 anos após o CD chegar às lojas.

Tempo o suficiente para que a Abril Music, gravadora que rejeitou o disco, falisse, a MTV perdesse relevância e os LPs vendessem muito mais do que qualquer outra forma de mídia física.

Se Bloco é um comentário, um suspiro novo do quarteto, Ventura é um ensaio sobre o mesmo tema. 4, por sua vez, é um disco solo de ambos, Camelo e Amarante, gamificado por uma ligação covalente fácil de entender: todos estavam numa banda. O som colaborativo, ali, unificou-se o suficiente para amortecer contradições.

Vocês lerão sobre isso a seguir.

POR: Juliano Amorim

VENTURA – 2003

Conforme debatíamos qual álbum dos Hermanos cada um dos integrantes analisaria, alternei entre o desejo e a repulsa de escrever sobre o Ventura. As razões por trás de ambos sentimentos são praticamente as mesmas, já que acredito que não há nada que lisonjeie e assuste em níveis tão similares quanto altas responsabilidades como essa. Válido dizer, antes de iniciar a análise propriamente dita, que a escolha foi mais do que adequada, não por eu ser mais capaz que meus companheiros de tecer comentários a respeito daquele que considero ser um dos capítulos mais importantes entre as páginas da música brasileira do terceiro milênio, mas pela relação profunda e complexa que construí com este disco ao longo dos anos.

O disco, que por muitos é considerado o magnum opus do quarteto carioca, é emblemático antes mesmo de tornar-se Ventura. Batizado inicialmente de Bonança, a pré-produção do álbum ocorreu durante um exercício de isolamento da banda em um sítio no município de Petrópolis, o que acredito ter sido um grande contribuinte para o resultado final da obra que, ao meu ver, alçou o Los Hermanos a um nível de sofisticação que os lançamentos anteriores não foram capazes de atingir.

Eu, grande fã da banda, sempre fui aficionado especialmente pelo Ventura, mas ouso dizer que minha admiração foi bastante fortalecida após observar o processo de confecção do obra no documentário dirigido por Caito Mainier (sim, o sujeito da TV Quase), com realização da então relevante MTV Brasil.

Agora, falando de música: se o Bloco do Eu Sozinho demarca um afastamento do pseudo-hardcore do primeiro disco, é possível que o Ventura seja a coroação da banda como uma das maiores representantes contemporâneas daquilo que chamamos de MPB. Essa consagração, ainda que de maneira não intencional, transparece imediatamente na primeira frase da primeira canção do disco, Samba a Dois, “quem se atreve a me dizer do que é feito o samba?”.

Sim, Camelo e Amarante sempre foram admiradores tenazes da musicalidade brasileira e esse atributo desaguava nas composições dos Los Hermanos desde as primeiras composições do grupo. No entanto, a partir do Ventura, observo que os filtros do suposto “rock”, embora ainda muito presentes, se mostram mais tênues.

A reconfiguração dos Hermanos não se restringiu aos arranjos instrumentais. Na verdade, as mudanças mais visíveis estão hospedadas justamente na variedade temática das letras das músicas, que passaram a apresentar uma vastidão muito mais contundente.

Se no primeiro álbum e no “Bloco” quem reinava eram as canções de amor, os grandes destaques do Ventura são aquelas que refletem sobre envelhecimento e inadequação. Não, as paixões não deixaram de ser uma presença pujante na obra dos cariocas, muito pelo contrário. O que acontece é que, a partir daqui, Camelo e Amarante passam a apresentar relatos sobre esses sentimentos com uma maturidade muito mais poderosa. Os amores proibidos são explorados em “A Outra” e “Conversa de Botas Batidas”, ambas compostas por Marcelo Camelo, e trazem ópticas muito interessantes sobre infidelidade.

A primeira, um monólogo desesperado de uma mulher traída, se opõe à segunda, um diálogo entre dois amantes que se conformam com a sentença de morte que um edifício prestes a desabar os atribui. Como citei anteriormente, a inadequação mostra uma temática forte no Ventura. “O Vencedor”, “Cara Estranho” e “De Onde Vem a Calma”, também compostas por Camelo, parecem formar uma espécie de trilogia sobre um rapaz em busca de seu lugar no mundo.

E o Amarante? Bom, a maior canção do Ruivo sob o guarda-chuva dos Los Hermanos está justamente no Ventura. Quem nunca dedicou para alguém “Último Romance” na esperança daquele amor ser, de fato, seu último romance? A quarta faixa do disco, e uma das minhas favoritas, narra o nascimento de uma paixão na fase mais avançada da vida.

Rodrigo Amarante também desenvolve um contraponto emocionante entre a velhice e a juventude em “O Velho e o Moço”, criando dois personagens que passam, respectivamente, a refletir sobre o passado e projetar sobre o futuro. No entanto, é impossível falar sobre as grandes canções do “Ventura” e do Amarante sem citar “Do Sétimo Andar”, que nasceu com o apelido de “A Mãe do Mendigo”, e constrói a imagem de uma mulher angustiada com o estado do seu filho.

Finalizando essa singela análise, decreto que minha canção favorita do Ventura, assim como “Do Sétimo Andar”, também fala sobre maternidade, mas é composta pelo outro Hermano. “Além Do Que Se Vê” é dedicada para a mãe de Marcelo Camelo, a pintora naif Ana Camelo (por isso “os golpes de pincel” na letra), e é a música do disco que me soa mais íntima e poética. Um dos meus maiores desejos, e que ainda hei de realizar, é cantar aos plenos pulmões “moça, olha só o que eu te escrevi” em show dos barbados.

Um dia acontece.

POR: Gabriel Jansen

4 – 2005

Diante da maior crise criativa já enfrentada pelos componentes deste blog, enxergamos como luz no fim do túnel a possibilidade de escrevermos uma resenha sobre cada um dos quatro álbuns dos Los Hermanos, um dos poucos assuntos unânimes no grupo. Naturalmente, os discos mais disputados foram o Bloco do Eu Sozinho e Ventura, os dois maiores sucessos comerciais da banda.

A mim, coube escrever sobre o 4, último álbum de estúdio do grupo e, de acordo com a crítica “profissional’’, o mais maduro deles. É, também, o menos conhecido. Com exceção de Morena e O Vento, tenho a impressão de que nenhuma outra faixa seja muito popular.

Neste álbum, minha predileção por Rodrigo Amarante fica ainda mais evidente. Se, por um lado, nenhuma das músicas de Marcelo Camelo presentes no 4 me causa muita admiração, por outro, Condicional e Paquetá, composições do vocalista do Little Joy, estavam sempre confirmadas nas minhas audições adolescentes. Contudo, a despeito das músicas solares de Amarante terem feito muito mais a minha cabeça, as composições de Camelo foram mais importantes para a minha formação musical e pessoal.

Quando penso no disco, me vejo quieto e curioso, deitado e refletindo sobre os temas e arranjos soturnos de Dois Barcos e Fez-se Mar. O álbum ocupa lugar significativo na minha transição de ouvinte de hard rock estrangeiro para a dita “música popular brasileira’’ (termo que desgosto, mas que sempre me parece a melhor opção para traduzir a ideia de alguém que ouve Caetano, Chico, Milton e outros baluartes). De certo modo, o disco também catapulta Camelo e Amarante para o que viriam a fazer em suas carreiras solos.

Em uma primeira versão deste texto, cheguei a escrever que o 4 era o álbum mais melancólico dos Los Hermanos. Refaço: é o mais introspectivo. E é, também e imagino que principalmente por conta disso, o álbum que mais se parece com Marcelo Camelo. Ele é quem fecha o disco com a dramática trinca Sapato Novo, Pois É e É de Lágrima.

Recomendo muito cuidado ao ouvir.

POR: Paulo Vinícius Coelho

Deixe um comentário